Al recordar la cita que tenía a esa hora, Albert se apresuró a cruzar el parque zigzagueando como las abejas entre los nogales. Se dirigió a la cafetería. Eran las ocho en punto en su reloj cuando se aproximaba a la puerta. A su paso encontré algunos rostros familiares, estudiantes, conocidos; luego se sentó en una de las mesas del centro. La caminata lo dejó exhausto: durante el recorrido practicaba su discurso para el próximo congreso de física. Hacía varios meses que estaba absorto en su proyecto. Pidió un café y comenzó a beberlo a sorbos mientras esperaba al otro de la cita. Su pensamiento se acomodó de forma precisa. Entonces se puso a escribir sobre los pequeños espacios libres que quedaban en las hojas.

Las voces se multiplicaban por los ecos del salón y a pesar de la cantidad de gente en la cafetería, para Albert el murmullo era música suave. Pasó un buen rato y el sujeto en cuestión no aparecía. Sacó algunas monedas del bolsillo para pagar el café; el mesero se las llevó. ¿Era a las ocho o a las ocho y media? Una noción que el tiempo alteró facilmente. No recordó el tema que tratarían. Esperó, nadie llegó a su mesa. De nuevo, dejó unas monedas junto a la taza para pagar el café y salió dispuesto a seguir los andadores de regreso. Tenía la superstición de recuperar una idea al repetir sus últimos pasos. Esta vez, no sucedió así.

El bar también podía ser el sitio de la cita, por eso se encaminó hacia allá. Sólo dos cuadras lo separaban y pensó que no arriesgaba mucho: volvería pronto. Y se fue andando por la acera del parque hasta llegar a su destino.

Albert se decepcionaba por no encontrar a nadie. Mientras, el otro llegó a la cafetería, venía de buscar en el bar y ahora esperaría un rato allí, ordenó un expreso; comenzó a escribir en su pequeña libreta mientras pasaba el tiempo, así no olvidaría las frescas ideas. Tiempo atrás, se convenció a sí mis moque era posible la dilatación de un segundo. Con tan sólo manipular la energía de manera adecuada podría recorrer una realidad paralela no visible.

Después de asegurarse que no estaba adentro del bar, ni siquiera en el baño, Albert emprendó el regreso a la cafetería, no sin pensar que ya era tiempo de irse a casa. Pero la noche era agradable: el aroma de las magnolias provocaba una delicada embriaguez. Siguió el camino dispuesto a hacer el último intento.

El otro terminó su taza de café y se levantó, ahora estaba seguro de marcharse. En ese momento, Albert alcanzaba ya la puerta principal de acceso. Al tiempo, el otro dejaba caer algunas monedas en la mesa; en el último vestigio de esperanza levantó la mirada y vio a Albert solo. En cambio, Albert lo vio entre la gente, la figura del otro sobresalía de los demás. Reconoció de inmediato el rostro completo. Quedó pasmado ante lo que tenía enfrente: era su mismo cabello blanco despeinado, el mismo suéter gris, el mismo saco de pana amarillo. El otro reaccionó tras descubrirlo: Albert era igual a sí mismo, llevaba una libreta en la mano, gastada como la suya. Se quedaron detenidos, callados, de frente, si acabar de meterse el uno y de marcharse el otro.

Reaccionaron a un tiempo, como dos pistoleros que preparan las manos junto a las cachas. No era posible coexistir. ¿Cuál de los dos era el verdadero? Las muñecas giraron rápidamente como expertas pistoleras; con décimas de segundo de diferencia, miraron sus respectivos relojes de pulsera. El más lento, desapareció; y el otro alcanzo a comprenderlo. Aún eran las ocho de la noche en punto.

Las voces se multiplicaban por los ecos del salón y a pesar de la cantidad de gente en la cafetería, para Albert el murmullo era música suave. Pasó un buen rato y el sujeto en cuestión no aparecía. Sacó algunas monedas del bolsillo para pagar el café; el mesero se las llevó. ¿Era a las ocho o a las ocho y media? Una noción que el tiempo alteró facilmente. No recordó el tema que tratarían. Esperó, nadie llegó a su mesa. De nuevo, dejó unas monedas junto a la taza para pagar el café y salió dispuesto a seguir los andadores de regreso. Tenía la superstición de recuperar una idea al repetir sus últimos pasos. Esta vez, no sucedió así.

El bar también podía ser el sitio de la cita, por eso se encaminó hacia allá. Sólo dos cuadras lo separaban y pensó que no arriesgaba mucho: volvería pronto. Y se fue andando por la acera del parque hasta llegar a su destino.

Albert se decepcionaba por no encontrar a nadie. Mientras, el otro llegó a la cafetería, venía de buscar en el bar y ahora esperaría un rato allí, ordenó un expreso; comenzó a escribir en su pequeña libreta mientras pasaba el tiempo, así no olvidaría las frescas ideas. Tiempo atrás, se convenció a sí mis moque era posible la dilatación de un segundo. Con tan sólo manipular la energía de manera adecuada podría recorrer una realidad paralela no visible.

Después de asegurarse que no estaba adentro del bar, ni siquiera en el baño, Albert emprendó el regreso a la cafetería, no sin pensar que ya era tiempo de irse a casa. Pero la noche era agradable: el aroma de las magnolias provocaba una delicada embriaguez. Siguió el camino dispuesto a hacer el último intento.

El otro terminó su taza de café y se levantó, ahora estaba seguro de marcharse. En ese momento, Albert alcanzaba ya la puerta principal de acceso. Al tiempo, el otro dejaba caer algunas monedas en la mesa; en el último vestigio de esperanza levantó la mirada y vio a Albert solo. En cambio, Albert lo vio entre la gente, la figura del otro sobresalía de los demás. Reconoció de inmediato el rostro completo. Quedó pasmado ante lo que tenía enfrente: era su mismo cabello blanco despeinado, el mismo suéter gris, el mismo saco de pana amarillo. El otro reaccionó tras descubrirlo: Albert era igual a sí mismo, llevaba una libreta en la mano, gastada como la suya. Se quedaron detenidos, callados, de frente, si acabar de meterse el uno y de marcharse el otro.

Reaccionaron a un tiempo, como dos pistoleros que preparan las manos junto a las cachas. No era posible coexistir. ¿Cuál de los dos era el verdadero? Las muñecas giraron rápidamente como expertas pistoleras; con décimas de segundo de diferencia, miraron sus respectivos relojes de pulsera. El más lento, desapareció; y el otro alcanzo a comprenderlo. Aún eran las ocho de la noche en punto.

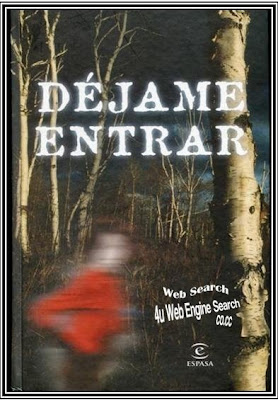

Ilustración: libro "Momo" de Michael Ende